|

| ヒウおじさんの鳥獣戯話。 さぁ、オトナたち、近くにおいで。 |

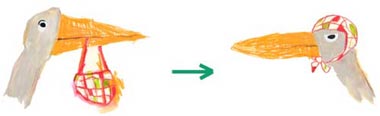

第6回 コウノトリが赤ん坊を運んでくるという話がある。 おおかたの人は嘘だと思っているだろう。 私もちょっと前までは嘘だと思っていた。 でも、考えてみて欲しい。 嘘にしては奇抜ではなかろうか。 突飛すぎると言ってもいい。 本当に赤ん坊を運んできた事例があって、 それに基づいて語られるようになったのかもしれない。 今回はその事例について考察してみたい。 コウノトリというと今ではめったにお目にかかれないが、 昔は人里近くで簡単に観ることのできる大型の鳥だった。 人家を気にせず、その付近で最も高い場所に巣を作る。 神社の境内の古木だったり、田んぼのあぜの松だったり。 「松に鶴」という構図の日本画があるが、 実際のところツルは木に止まることができない。 松との縁起物で瑞鳥のツルと間違えられたのだろうが、 モデルになったのはよく似たコウノトリだったに違いない。 屏風絵の画題になるくらいコウノトリは普通にいたのだ。  日本では珍鳥になってしまったコウノトリだが、 ヨーロッパでは現在でもよく人家付近で営巣している。 屋根の上や塔の上などがお気に入りの場所だ。 かの地では昔から人とコウノトリが仲良く生活してきた。 ツバメを思い出してみてもらえばいいが、 家を間貸ししていると、店子に愛着が湧くものである。 毎年春になると南から渡ってくる大きな鳥は、 西洋の人にとっては古来より幸福のシンボルだったわけで、 例の言い伝えが生まれる心理的な伏線は最初からあった。 では、その言い伝えの解剖をはじめよう。 まず、コウノトリはどこから赤子を運んできたのだろう? 当たり前の話、鳥類が人類の子どもを産むはずがない。 日本ならば河野や幸野など「こうの」姓は珍しくないし、 探せば「とり」とか「酉」という名の女性もいるだろう。 だから「こうのとり」さんが子を産むことも考えられる。 しかし舞台はヨーロッパである。 だとしたら考えられる答えはひとつ、 どこかから失敬してきたに決まっている。  どこから失敬してきたのか? 大胆な推理を働かせるなら、きっとキャベツ畑からだ。 赤ん坊はキャベツ畑で生まれるという伝説もあるのだから。 農民が畑仕事のかたわら赤子をあやしていたのだろうか。 いや、それだと赤ん坊はずいぶん大きかったはずだし、 農家の人だって見知らぬ鳥がさらう前に取り戻したはず。 大胆な推理その2、捨てられた未熟児だったのではないか。 小さくて軽かったからコウノトリでも運べたのだろう。 コウノトリはキャベツ畑に捨てられた未熟児を失敬した。 では、なぜ捨て子を拾ったのだろう? 鳥が他の生き物を捕まえる理由はひとつしか考えられない。 そう、餌にしようと思ったのだ。 コウノトリは普段カエルや魚、ザリガニなどを食べている。 生まれたてで無防備な赤ん坊は、 さぞかし食べ応えのあるごちそうに見えたことだろう。 コウノトリの親は大ナマズめいた赤子を自分の餌にはせず、 巣で待つヒナたちのために持ち帰ったはずである。 お腹を空かせた大食漢の3羽のヒナたちのために。  コウノトリの親は餌を丸呑みして運び、 ヒナたちの前で吐き戻して与える習性がある。 捨て子をさらったコウノトリもそうやって巣に戻った。 石造りの古い屋敷の屋根上にその巣は作られていた。 3羽のヒナのために赤ん坊を吐き戻そうとしたが、 いつもの餌より大きすぎて、コウノトリの親もあわてた。 首を左右に激しく振って、必死に吐き出そうとした。 コウノトリの喉からすぽんと抜け出た次の瞬間、 勢いがついた赤ん坊は煙突に入ってしまったのだ。 屋敷の住人は子どもに恵まれない若い夫婦だった。 初夏のある日、妻は使わなくなった暖炉の掃除をしていた。 そこへ天から小さな赤ん坊が降ってきたのだ。 神さまの贈り物にふたりは歓喜した。 屋根の上ではコウノトリの親が悔しさのあまり、 カタカタカタっとくちばしを打ち鳴らし続けたという。 若夫婦はそんなコウノトリに感謝して、 店子の巨鳥が赤ん坊を運んできたと近所で吹聴したらしい。 噂は巡り、伝わって……。

イラストレーション:石井聖岳 illustration (c) 2003 Kiyotaka Ishii |

鳥飼さんへの激励や感想などは、

メールの表題に「鳥飼さんへ」と書いて

postman@1101.comに送ってください。

2004-06-07-MON

戻る |