この写真家にインタビューできなければ、

この現代写真家インタビュー連載には、

決定的な「欠け」があると思っていました。

なのに、長らくできなかったのは、

その作風のせいか、

勝手に「怖い人」というか、厳しい人、

激しい人じゃないかと思っていたからです。

実際の大橋さんは、

自分の欲求に対して真摯で真面目で、

人間や生命の不思議や謎を探り続けている

少年探検家のようでした。

センセーショナルな写真集で

世間を賑わせている側面ばかり見ていては、

「大橋さんの写真」のことを、

理解しきれないままだったろうと思います。

全7回、担当はほぼ日の奥野です。

- ──

- 自分は素人ながら写真が好きなんです。

- 大橋

- 本当ですか。うれしい。

- ──

- これまで気になっている写真家さんに、

折に触れてインタビューしてきました。 - 写真家のみなさんって、

「写真」と「カメラ」は共通ですけど、

話す内容の種類とか次元が、

まったくもって、人それぞれじゃないですか。

同じ職業だと思えないほど。

そのことがおもしろくて、続けてます。

- 大橋

- なるほど。

- ──

- 大橋さんの写真集も拝見していました。

- で、最新の第4作目を見たときに、

「ああ、大橋さんは、一貫して

ひとつのものを追いかけてきたんだな」

と感じたんです。

その目で、もういちどあらためて、

過去の作品‥‥とくに3作目についても

「ただセンセーショナルな写真集、

というわけではなかったんだ」

ということに、わーっと気づいたんです。

- 大橋

- あ、本当ですか。うれしいです。

- ──

- 1作目の『目のまえのつづき』では

自殺を試みたお父さんの「血」、

2作目の『いま』では10名の妊婦の「出産」、

3作目の『そこにすわろうとおもう』では、

何百人もの男女を一箇所に集めて撮った、

生命のきっかけとしての「性行為」ですね。 - 今回の4作目の『はじめて あった』では、

ご自身の「性癖」と「昆虫」と‥‥。

- 大橋

- はい。

- ──

- そうか、大橋さんは、

ずっと「生命」とか「人間」の不思議、

みたいなものに向き合ってきたのか、

ということに気づいたんです。 - そういう意識って、ご自身でも、

一貫してお持ちだったんでしょうか?

- 大橋

- 何ていうのかな、いままでの作品も、

今回の作品も、自分としては

特別なことをやってる感覚はないんです。

日常の自分の中から

ふわーっと浮かび上がってくるイメージがあって、

そういうものに

こっちから寄っていくみたいな感覚で撮って、

構成してるだけなんです。

- ──

- なるほど。

- 大橋

- コンセプトやテーマというものが

事前に存在しているわけではなく、

意識して

生命に向き合ってきたと言うことでもなく、

ただ自然に

自分にとっての日常を生きる中で

起こった出来事であったり、

自分の生命が感覚的に感じたことに対して

素直に反応して撮影していたら、

いつの間にか

生命に向き合あわざるをえなくなっていた。 - だから、写真集をつくっても

「出したぞ!」とか「見てくれ!」

みたいな高揚感も、そんなにはないんです。

刷り上がった本を前に、どこか

いつもの自分の顔を鏡で見ているみたいな、

「ああ、これこれ」って感じなんです。

- ──

- その感覚って、なかでも物議を醸した、

3作目の

『そこにすわろうとおもう』でも‥‥。

- 大橋

- 同じですね、ずっと。

- ただ、ぼくの場合は、どうしても

「自分をさらしてしまう」傾向があって

個人的には「こんなものを見せていいのか?」

みたいな気持ちは毎回あるんですが、

その一方で、作品としては

己の暴露は必要だという考えも同時にある。

そしていつでも、

「作品が優先される」という状況なんです。

- ──

- 自分でもヤバいかも、みたいに感じていながら、

出さざるを得ない。

それって1作目から、ですか?

- 大橋

- はい、そうですね。

本心から思ったことや感じたことなどを、

できるだけそのまま、

正直に出そうとしているだけなんですが、

まるで

世間に向けて裸でチ◯ポ出しちゃってる、

みたいな感覚にもなって、

「いいのかなあ?」って思うんですよね。

- ──

- たしかに「むき出し感」はありますね。

大橋さんの作品には。 - 具体的な何かっていうより雰囲気的に。

- 大橋

- あることについて、俺はどう思うんだ、

とかって考えはじめちゃうと、

そこから、逃れられなくなるんです。 - いちど写真に撮ってかたちにしないと、

次に行けなくなっちゃうんです。

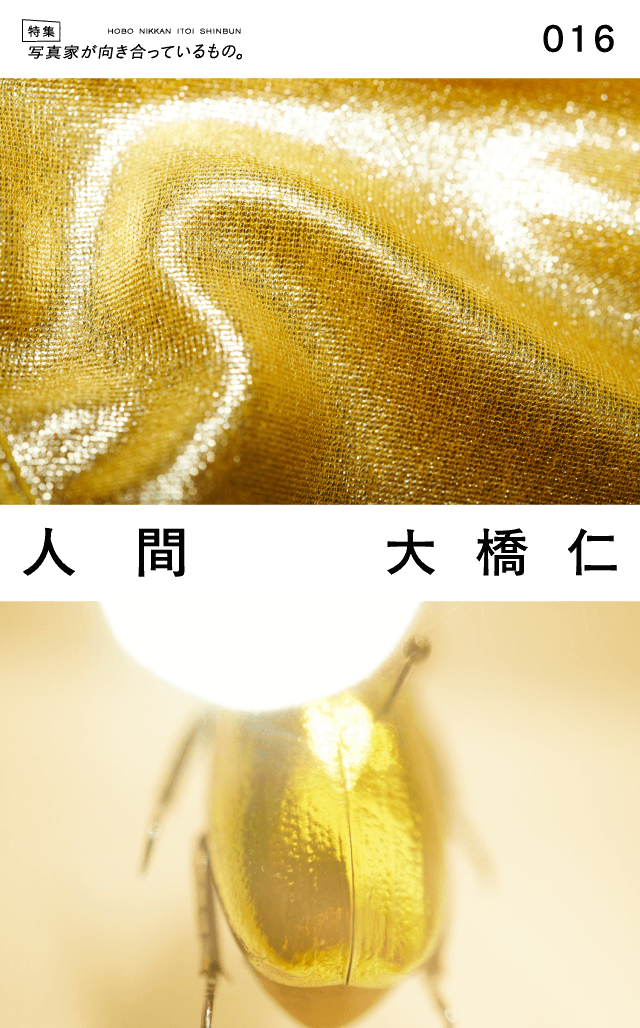

大橋仁『はじめて あった』より

大橋仁『はじめて あった』より

- ──

- 写真で思考してるというか?

撮ることで「解決」してる?

- 大橋

- んー、どうなんですかね。

自分は女性ではないので

こういうたとえでいいのかわかりませんが、

「出産」に近いのかもしれない。 - 時間をかけて自分の中で育っていく‥‥

子どもというか、もう一人の自分というか。

でも、いちど宿ったイメージを

かたちにして出さなければ、

次には、どうしても行けない。

ぼくが「出す」のは、

この先も生きていくために必要なこと。

自分にとっては、

「出すこと」が自然で必然なんですよ。

- ──

- これまで、ずっと「撮る」じゃなくて、

「出す」と表現しているのが、

たぶん、大橋さんらしいんでしょうね。

- 大橋

- そういう感覚なんです。

- ただ、3作目までは、

自分が目にした光景や思ったこととかを

そのまま出してきたんだけど、

今回の4作目に関しては、

もっと自分の奥に潜ってる感じがあって。

- ──

- 潜る。

- 大橋

- 意識の底の、無意識の領域というか、

自分の頭の奥のほうへ、入っていった感覚。

3作目までがフィジカルっぽいとしたら、

4作目は

脳細胞やメンタルやDNA、

生命の記憶の領域へ足を踏み入れてる感じ。

- ──

- いったん「出したい」と思ったら、

出さざるを得なくなっちゃう‥‥のって、

写真家としての衝動、

みたいなものなんですかね。性というか。

- 大橋

- たぶん、その「衝動」がなくなっちゃうと、

写真家としてはヤバいでしょうね。

自分は「創造行為」だとか、

「何かを表現している」みたいな感覚って、

ほとんどないんですけど。

- ──

- 写真とは「自分が現れる」ことであり、

写真を撮らせるのは「衝動」であり‥‥。

- 大橋

- あとはやっぱり、鏡で自分の顔を見て、

「あー、こんな感じか」みたいな感覚。

- ──

- 「これが、いまの俺か」という確認?

- 大橋

- そうかもしれないですね。

その本を出したタイミングの自分が

そのまま写真集になっているといいなと

思っています。 - 「この本が、51歳の俺です」みたいな(笑)。

- ──

- 写真が「大橋さん自身」だとしたら‥‥。

- とりわけ3冊目の写真集は、

いろんな取り上げ方をされていましたよね。

- 大橋

- ぼくは、ぼくの作品にたいして、

何か言ってもらえるのがうれしいんです。 - 言ってもらえるなら、批判でもいい。

「おまえ、ウ◯コ!」でも何でも(笑)。

その意味では、

今回の『はじめて あった』に関しては、

すごく「反応がない」んですよ。

大橋仁『はじめて あった』より

大橋仁『はじめて あった』より

- ──

- そうなんですか。

- 大橋

- あまりにも、3作目の

『そこにすわろうとおもう』との落差が

激しすぎちゃったのか、

地味な作品として受け取られているのか、

今回は、さざ波も立ってない感じです。 - 3作目は、あんなに大炎上したのに。

飽きられたのか、忘れられたのか、

時代が変わったのか、あの嵐は何だったんだ?

性癖丸出しの今作のほうが

よっぽど炎上向きなのになぜ炎上しない‥‥

みたいな。

- ──

- 実際、『そこにすわろうとおもう』って、

世の中のご意見としては、

やっぱり批判なものが多かったんですか。

- 大橋

- いや、それがじつは、批判というよりも、

好意的な反応のほうが多かったんですよ。 - 中身を大々的には見せられなかったので、

自然発生的に広まって、

誰かの感想が感想を呼んでいった感じで。

- ──

- たくさんの人がコメントを寄せてるのを、

当時、いろいろ見ていました。 - 荒木経惟さんの帯の言葉の

「これが現代アートだ!」をはじめ。

- 大橋

- 荒木さんのその言葉は、

当時、写真を現代アートにしてしまった作品群への

強烈な皮肉だったんです。

「現代アートよ、この肉団子写真集を食らえ!」

的な。 - で、今回の4作目はドボーンって投げたんだけど、

まったく波紋が起こらない(笑)。

「俺、水面じゃないところに投げたの?」

みたいな。

- ──

- アスファルトとかコンクリートとか、

硬質な地面にドサッみたいな感じですか。

- 大橋

- それもないです。無音。「しーん」です。

- ──

- そのことについては、どう思ってますか。

- 大橋

- もう、自分でさえ、

状況に沈黙しはじめちゃってますね。

- ──

- ゴッホが何をしたかったのかって、

《ひまわり》を1枚だけ見ただけじゃ、

たぶん、わからないと思うんです。 - だから、大橋さん自身でさえも、

ご自身の「やりたいこと」については、

はじめのうちこそ

曖昧だったかもしれないけど、

いまは確信を持ってるんだろうなって、

4作品を見返したら感じたんです。

- 大橋

- うん、うん。

- ──

- ちょっと前のインタビューで読みましたが、

「生命の痕跡」とか

「人間の在りよう」みたいなものを、

1作ずつ突き詰めてきてるじゃないですか。 - その目で、今回の4作目を見たら、

深い作品だな‥‥と。

何しろ「自分の性癖」をさらしてるわけで。

- 大橋

- ぼくだって、さらしたくなかったですよ!

できれば。自分の性癖なんか。 - はっきり言って。

- ──

- あ、そう‥‥ですよね(笑)。

- 大橋

- でも、ここ数年間に起きたできごとが、

自分的には、

どうしても避けて通ることができない、

すごく大きな出来事だったんです。

- ──

- それらが写ってるわけですね。4冊目には。

- 大橋

- はい。そのなかのひとつが、

「己の性癖に対する気づき」なんです。

- ──

- だから「出さざるを得なかった」、と。

衆目にさらさざるを得なかった。

- 大橋

- そこに、「母の死」も、絡んできたんです。

母の死と、

自分という個的な生命・記憶の循環の輪と、

自分の性癖という

生命そのものの根源的な記憶の循環の輪、

それらが重なって大きな柱になっちゃった。 - 「不思議だなあ」という「性癖」と、

「こういうことだったのか」という「母の死」に、

向き合わざるを得なかったんですよね。

向き合うってことは、

つまり、自分の場合「撮る」ってことなんですが。

で、向き合っちゃったし、

撮っちゃったんで、出さざるを得なかったんです。

- ──

- どっちかっていえば、気が進まなかったけど。

- 大橋

- 自分にとっての「写真」って、

自分が死ぬことで

必然的に完結するんじゃないかなって、

漠然とした感覚があるんです。 - だから、そのときそのときで

自分が思ったことを排除しちゃったら、

自分の生命から逃げるというか、

自分の生命に

嘘をついてしまうことになる気がして。

- ──

- 己の性癖を、出さざるを得なかった。

- 大橋

- いかに自然に、ありのままに‥‥と思うと、

避けては通れない道だったんです。

大橋仁『はじめて あった』より

大橋仁『はじめて あった』より

(つづきます)

2024-11-07-THU

-

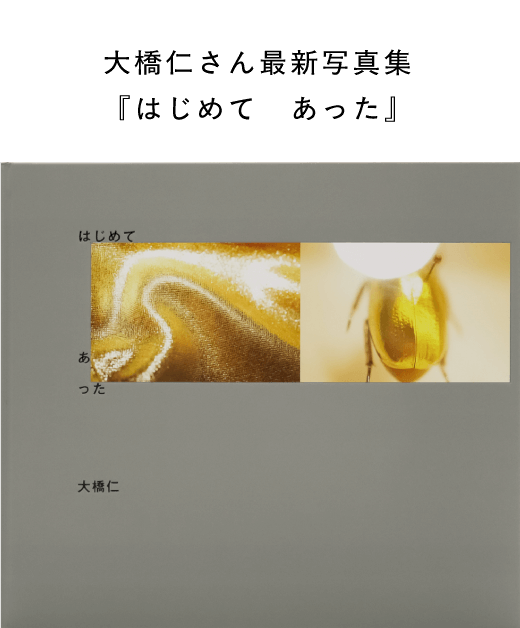

荒木経惟さんをして

「これが現代アートだ」と言わしめた作品

『そこにすわろうとおもう』から10年、

大橋仁さんが

「過去の3作品とくらべて、自分の頭の中、

脳細胞やメンタルやDNA、

生命の記憶の領域へ足を踏み入れてる感じ」

と位置づける第4作。

写っているのは金のパンティとコガネムシ。

(もちろん、それだけではありませんが)

このインタビューを読んで、

もし「大橋仁」という写真家、

というか「人間」に興味を持たれましたら、

ぜひ、手にとってみてください。

みなさんの感想を、聞いてみたいです。

販売サイトは、こちらです。